Le verre de gnole avant l’assaut pour se donner du courage. C’est devenu un cliché de la Grande Guerre. Mais des assauts, il y en eut beaucoup. Et pour tenir, les poilus ont fini par consommer sans modération jusqu’à la victoire. Après, la société française est restée dépendante, avec une augmentation des psychoses alcooliques et des divorces. Dans ce schéma, l’armée française se serait-elle transformée en débit de boissons pour alcooliser les masses ?

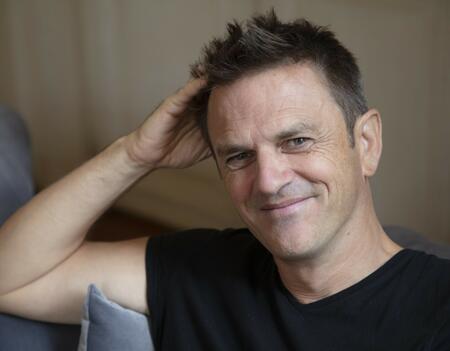

Charles Ridel s’est emparé du sujet. Cet historien qui a consacré sa thèse aux embusqués de la Grande Guerre (Armand Colin, 2007) est entré avec ivresse dans une masse documentaire impressionnante - son travail comporte près de mille notes - mais il en est ressorti quelque peu groggy, et surtout beaucoup moins sûr que l’armée avait sciemment abreuvé les poilus à coup de bromure ou d’éther dans la gnole.

Une chose est sûre. La France buvait beaucoup avant 1914, elle picolera encore plus dans les tranchées. L’armée voit dans cette pratique une manière de faire tenir ses soldats sur le thème du vin pour vaincre. La ration d’un quart de litre par jour et par soldat passe ainsi à un litre, une mesure soutenue par le bien nommé docteur Adolphe Pinard et suivie par l’intendance avec des trains qui roulent vers le front pour étancher la soif des poilus et brûler leur estomac. Mais les effets n’iront pas dans le sens espéré par l’état-major. Si en 1914, il se félicite de l’éthylisme convivial des troupes, il s’inquiète en 1917 de cette consommation excessive qui entraînent l’indiscipline et la mutinerie, infractions poursuivies devant les conseils de guerre.

L’armée s’est toujours méfiée de l’alcool. Les troupes, elles, ce serait plutôt de l’eau à cause de la typhoïde et de la dysenterie. L’Etat a interdit l’absinthe en 1915 devant les ravages provoqués par la liqueur verte, tandis que dans les facultés de médecine on se bat pour savoir si l’alcool est un aliment ou pas. Pendant que les pinardiers et les hygiénistes s’affrontent, les poilus trinquent. Le lobby des eaux minérales, quant à lui, est considéré comme traître à la patrie.

Charles Ridel exhume ces buveurs de la Grande Guerre. Il cite les témoignages ou les poèmes de ces soldats qui trompent leur peur ou noient leur ennui dans un verre, le dernier quelquefois pour la déroute. Son approche politique, culturelle, militaire et anthropologique apporte à son étude une richesse exemplaire qui n’évacue jamais la dimension humaine et tragique du sujet. Elle l’amène à conclure que l’efficacité de l’alcool au front fut plus symbolique que réelle. Le général Philippe Pétain réagit en 1917 contre cette "consommation excessive de vin par les militaires". Il ne remet pas en cause la place de la boisson nationale, il en condamne les excès. D’ailleurs dans les années 1930, ce n’est pas aux eaux de Vichy que le même Pétain, désormais maréchal, donnera une préface à un livre illustré mais aux vins Nicolas. Laurent Lemire