Dans une récente tribune du journal Le Monde, de nombreux dirigeants de musées français et étrangers, ainsi que de la BnF, apportent un vibrant soutien au Louvre, à son personnel et à sa directrice après le vol retentissant des bijoux de la galerie d’Apollon.

D’un côté, devant un manquement évident, on ne peut qu’être gêné par ce réflexe d’autodéfense et par l’absence de démissions effectives. D’un autre côté, la vague des critiques et des moqueries au nom de l’identité nationale ne peuvent qu’inquiéter. Faut-il le rappeler, comme le revendiquent à raison les signataires de la tribune : le patrimoine n’a de sens que par son usage et la conservation doit, paradoxalement, favoriser cet usage, sauf à n’être qu’un enterrement de première classe.

Les bibliothèques françaises le savent bien. Il fut un temps où même la littérature populaire et générale n’y était prêtée qu’au compte-goutte et de façon indirecte. Quant aux livres anciens, beaucoup restaient muets, voire oubliés, sauf dans quelques grands établissements. Il aura fallu attendre l’essor du catalogage informatisé dans les années 1970-80, puis de la numérisation des textes et enfin de leur mise en réseau pour redécouvrir les collections jusque dans les paroisses de « province » et faire revivre des pans entiers de notre mémoire collective.

Révolution des publics et de la notoriété

Encore a-t-on dû batailler contre les préjugés de nombreux gardiens du temple et d’intellectuels rétrogrades. Ils n’avaient de cesse – par exemple au moment de la création de la BnF – d’opposer culture et éducation au numérique et à son corollaire, un accès élargi au patrimoine écrit. Cette frilosité des « sachants », leur mépris de la technique et du « grand public », n’ont pas peu contribué à retarder chez les dirigeants européens la prise de conscience qu’une révolution au départ culturelle, était en train de transformer l’économie. Il n’est pas sûr que le diagnostic au scalpel du rapport Draghi sur le rejet de l’innovation en Europe permette, 40 ans après, d’inverser la tendance.

À la même époque, les musées sont sortis de leur torpeur et ont connu un grand mouvement de démocratisation, même s’ils étaient moins concernés par une révolution numérique d’essence textuelle. Chez eux, le Louvre en tête, la révolution fut surtout celle des publics et de la notoriété. Ils sont devenus les pivots d’un tourisme culturel mondialisé qui, pour le meilleur et pour le pire, transforme tout ce qu’il touche en parc à thème, de la Joconde aux paysages en passant par les traditions populaires (cf. les analyses de Jérémy Rifkin).

Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas contribué, comme les bibliothèques, à une réelle élévation des sensibilités et de l’intelligence collective. Ils l’ont fait, d’ailleurs, sans oublier le travail de fond, qu’il s’agisse de la restauration des collections ou de la mise en œuvre de programmes de médiation toujours plus inventifs. Cependant, la pression médiatique et donc politique qu’ils ont subie pour « faire du chiffre » a pu leur faire négliger ce qui, par définition, se voit le moins, la sécurité.

La tentation est d’accuser les politiques qui n’auraient pas donné assez d’argent à la culture. Mais cet argument ne tient pas lorsqu’on sait l’explosion des financements publics dans ce domaine depuis les années 1980, surtout dans les grands établissements. Il semblerait plutôt que, pendant plusieurs dizaines d’années, rien n’ait été trop beau aux yeux de politiques aveugles aux exigences de certains de leurs prestigieux obligés.

Retour de bâton

Une période bénie des dieux a prévalu alors, faite de rayonnement culturel sans précédent et d’une sorte d’innocence protégée des critiques et des rudesses bassement matérielles de la vie. Mais, aujourd’hui, la dette aidant, le retour de bâton est cruel. Le vol des bijoux du Louvre, que l’on n’osera pas qualifier comme l’écrit Michel Guerrin dans Le Monde « d’objets désuets et encombrants », arrive à point nommé pour alimenter les rancœurs déclinistes et populistes qui traversent la France.

L’émotion suscitée par les failles de sécurité du Louvre est le symptôme de sentiments contradictoires. C’est d’abord l’idée que cette vieille Europe, qui a inventé sa propre patrimonialisation et ne pense désormais qu’à en tirer profit, n’a pas su réunir les conditions technologiques et économiques de sa puissance à venir, et, par voie de conséquence, de sa culture à venir. Ce sentiment n’est pas totalement faux, comme je l’ai suggéré à propos de la révolution numérique dans les bibliothèques.

Un autre point de vue considère que, plutôt que de se perdre dans les errements de la diversité, du « wokisme » et d’un élitisme déconnecté, il eût mieux valu que les institutions culturelles se recentrent sur les racines de la nation et des territoires - au demeurant largement fantasmées comme le montre Jean-Paul Demoule* - et les protège. Cette attitude est mortifère.

Blessures narcissiques

Il y a enfin le sentiment diffus que le bien commun de la culture et de l’éducation est en train de se dissoudre dans un espace de plus en plus fragmenté de séparatismes et de passions privées (y compris celles des fondations du même nom). Le sentiment d’une innocence perdue de l’art et de la connaissance.

Le paradoxe est que la culture est désormais partout tout en n’étant nulle part. Son insistance à nous tendre le miroir de nos vies n’a de cesse. Mais elle semble en même temps avoir perdu sa dimension collective et ne la retrouver, fugacement, qu’au moment des blessures narcissiques d’un incendie (Notre-Dame) ou d’un vol (Louvre). Peut-être est-ce l’effet d’une appropriation culturelle tellement évidente et partagée qu’elle n’aurait plus besoin d’icônes mais seulement d’intermédiaires provisoires (auteurs, artistes, philosophes).

En tout cas, le fait culturel semble en voie de mutation entre la nostalgie du passé, l’appréhension d’une mondialisation irréductible aux standards occidentaux et l’incompréhension devant la propagation de l’IA dans la pensée. Gageons que la perte du collectif n’empêchera pas la culture de s’insinuer toujours plus dans nos vies. Il nous reste à penser cette nouvelle donne.

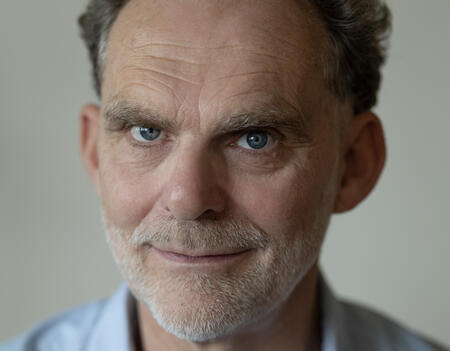

*Jean-Paul Demoule. La France éternelle, une enquête archéologique (La fabrique, 2025)