Où chercher les nouveaux eldorados du livre français ? Face à un marché intérieur qui s’érode, les gestionnaires de droits tentent de trouver des contrepoids sur certains marchés étrangers qui semblent s’ouvrir plus nettement qu’auparavant.

Les rapports statistiques compilés par le Syndicat national de l’édition (SNE) et France Livre (ex-Bief) sont d’abord formels : si le nombre de contrats conclus par les éditeurs français a presque doublé en 20 ans, les rapports récents montrent une stabilisation, voire une légère érosion, des échanges avec le monde avec une baisse de 1,3 % des contrats internationaux en 2024 (-2,6 % de cessions de droits, + 6,1 % de coéditions).

Lire aussi : Près d'un livre français sur cinq est vendu à l'étranger : « Un atout et une responsabilité » pour les éditeurs

« Il faut de plus en plus d’énergie pour convaincre les éditeurs étrangers de prendre le risque de traduire un livre », résument Nicolas Roche et Solène Chabanais, respectivement directeur général de France Livre et présidente de la commission internationale du SNE. Difficile de ne pas penser à la chute ces dernières années des échanges avec la Chine, ancien pays de cocagne de l’édition jeunesse tricolore (-33 % depuis l’avant-Covid)… Mais derrière ces chiffres ternes se cachent des poches de croissance, et quelques territoires, pas toujours les plus attendus, deviennent des zones d’exploration pour les éditeurs français.

Cap à l’Est

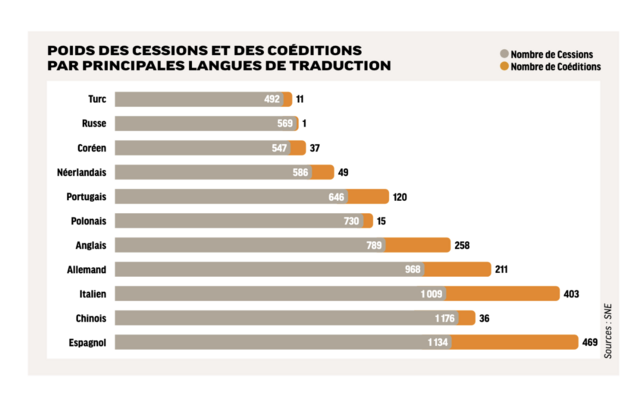

C’est le cas en premier lieu de l’Europe centrale et orientale, zone qui surprend le plus par sa constance et sa vigueur ces dernières années d’après les derniers chiffres SNE/France Livre. Le polonais, en particulier, compte désormais 730 cessions annuelles (et même 865 en 2023, plus que l’anglais !), un chiffre qui dépasse certains marchés d’Europe de l’Ouest historiquement forts comme le portugais ou le néerlandais. On y note une forte appétence pour la jeunesse, ou pour la BD, à tel point que la Pologne est devenue en 2023-2024 un débouché comparable à l’Allemagne dans ce secteur. La République tchèque et la Roumanie connaissent des dynamiques comparables.

Nicolas Roche, directeur général de France Livre, à la Foire de Francfort 2025.- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Dans ces « petits » marchés européens, « la France demeure une grande puissance traductrice, et le français y reste souvent la deuxième langue la plus traduite après l’anglais, même si le japonais le dépasse parfois, comme en Allemagne », décrypte Ruediger Wischenbart, consultant spécialiste des marchés mondiaux de l’édition, interrogé lors de la dernière Foire de Francfort. « En Europe centrale, les éditeurs cherchent des voix nouvelles. La France a un statut d’alternative crédible à l’anglais, voire au russe », ajoute Miha Kovač de l’Université de Llubljana (Slovénie), intervenant également sur la Foire de Francfort 2025 au sujet du dynamisme de la traduction dans la région.

Corée, Turquie, Italie…

Autre progression constante et nette : la Corée du Sud. Entre 2023 et 2024, le nombre de cessions de droits vers le Pays du matin calme a encore grimpé, atteignant environ 550 livres exportés par an, un niveau équivalent au russe ou au néerlandais et supérieur à l’ensemble des pays nordiques réunis. Avec un fait notable : alors que la jeunesse et la BD tirent partout les chiffres vers le haut, le coréen est la première langue d’export de la non-fiction française. Les ouvrages d’actualité, d’essais et de documents comptent parmi les catégories les plus cédées vers Séoul, un mouvement en contraste avec les pays anglo-saxons, où la traduction d’essais étrangers est à la peine.

La Turquie aussi confirme un statut de marché dynamique : avec une croissance des cessions à deux chiffres en 2024, le pays apparaît désormais dans les premiers importateurs de droits français. À noter que les marchés du Golfe, malgré leurs très visibles initiatives (comme à Sharjah où se multiplient foires, échanges et programmes professionnels), ne jouent pour l’instant qu’un rôle stratégique.

Solène Chabanais, directrice des droits étrangers chez Albin Michel et présidente de la commission internationale du SNE.- Photo OLIVIER DIONPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Derrière ces nouvelles locomotives, plusieurs piliers historiques continuent de soutenir le marché, avec en premier lieu l’Italie, dont le nombre de cessions et de coéditions réunies (1 412 en 2024) dépasse dorénavant celui de la Chine (1 212).

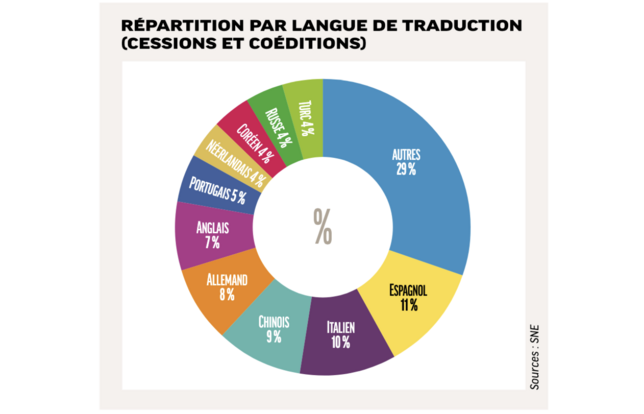

Devant, l’Espagne reste le numéro 1 pour les éditeurs français, ceci pour la troisième année consécutive, avec 1 600 contrats annuels environ. « En ajoutant à l’espagnol et à l’italien les langues chinoise, allemande, anglaise, portugaise et polonaise, on atteint plus de la moitié des contrats conclus », précise le dernier rapport SNE / France Livre.

Répartition par langue de traduction- Photo SNEPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Pour l’heure, ces « poches de croissance » ne compensent pas toujours l’essoufflement global des échanges, en particulier l’effondrement de la demande chinoise. Mais elles ont le mérite de redessiner une carte mondiale de la traduction, et rappellent une évidence stratégique pour les maisons françaises : alors que les cessions de droits ne représentent en moyenne que 3 à 5 % du chiffre d’affaires des éditeurs français d’après le SNE, l’international reste un levier de revenus supplémentaires indispensable.

« Et il faudra se battre dans les années à venir pour continuer à établir des ponts entre les pays, entre les cultures et les langues pour ne pas perdre la richesse que constitue la circulation des œuvres, des voix et des récits, qui fait vivre la diversité culturelle et éclaire notre regard sur le monde », avertissent Solène Chabanais et Nicolas Roche.

Poids des cessions et des coéditions par principales langues de traduction- Photo SNEPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.