Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Le travail d'Alessandra Zamperini, professeure à l'université de Vérone, et du photographe Luca Sassi est si impeccable qu'on se demande pourquoi cette réhabilitation des stucs a tant tardé. Lesquels sont un peu les chefs-d'oeuvre mineurs de l'histoire de l'art. Pourtant, ils sont partout, de l'Egypte aux Etats-Unis en passant par toute l'Europe, depuis la plus haute Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Car, remarque Alessandra Zamperini, c'est le progrès technique qui a tué une technique qu'il aurait dû rendre plus aisée. Notre époque manque sans doute de baroque et de fantaisie.

Le stuc a tout contre lui : un nom dont on ne connaît pas l'origine (sans doute lombarde), qui désigne d'abord la technique puis l'objet fabriqué grâce à elle. Une complexité et une infinie variété de procédés et de formes, un côté "cheap" et, surtout, il est conçu pour être invisible : aucun grand stucateur n'est passé à la postérité ès qualités. Au mieux, cet enduit de plâtre ou de poussière de pierre imite le marbre précieux. Au pire, il est peint, ou doré ! Il sert à masquer les défauts, et, s'il est mal appliqué, ou si son support souffre, il se craquelle jusqu'à disparaître en emportant avec lui l'oeuvre d'art. C'est le cas dans de nombreuses villas romaines, à Pompéi surtout.

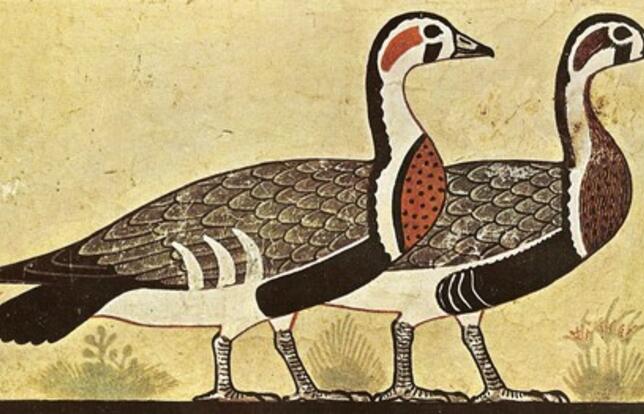

Après avoir cerné son vaste sujet, défini ce qu'est exactement le stuc, l'historienne en suit le parcours à travers les époques et les oeuvres, depuis les fameuses Oies de Meïdoum, peintes sur les murs d'une chambre funéraire en Egypte vers 2600 av. J-C., jusqu'à la voûte à caissons de la gare d'Orsay, stuquée en 1900, en passant par d'innombrables églises avec leur putti, galeries des glaces ou bas-reliefs. Le stuc fut omniprésent, indispensable. Désormais, grâce à ce livre somptueux et quasi exhaustif, l'amateur le regardera autrement.