Il y a six mois, deux médiathèques de quartier, à Metz et à Amiens, ont été réduites en cendres. La première a vu 110 000 documents et 2 300 m2 partir en fumée. La seconde devait ouvrir ses nouveaux locaux à la rentrée. Vitres cassées à Marseille et à Toulouse, rayons renversés à Châteauroux... Dans la médiathèque strasbourgeoise Cronenbourg, située sur une rue passante, il a fallu nettoyer les 25 000 documents recouverts de la suie causée par une tentative d'incendie. Reste maintenant à réparer le sol et refaire la peinture. Un nouveau local a été trouvé, mais n'est pas aux normes incendies. Au total, le ministère de la Culture a recensé 47 bibliothèques touchées par les violences urbaines du début de l'été 2023. Sur tout le territoire, excepté l'outre-mer. Fait nouveau par rapport aux émeutes de 2005, déclenchées par la mort de deux adolescents qui fuyaient les forces de l'ordre : les petites et moyennes villes ont également été concernées. Et cette fois-ci, l'étincelle de départ est la mort de Nahel Merzouk, 17 ans, abattu à Nanterre par un policier lors d'un contrôle routier. Plus de 2 000 jeunes - en majorité des hommes sans antécédents avec la police - ont attaqué commissariats, mairies, écoles, et ce qui se trouvait dans leur sillage, dans 516 communes. Les médiathèques : cibles ou victimes collatérales ? « Les médiathèques sont souvent aux avant-postes et très visibles, ce qui est directement lié à l'augmentation des constructions, en particulier en zones périurbaines : plus de 60 % des bibliothèques territoriales françaises ont été construites entre 2000 et 2020. Plus nombreuses et au cœur des quartiers, elles sont aussi en première ligne dans les moments de troubles », nous explique le ministère. En 2005, une vingtaine de bibliothèques « seulement » avaient été attaquées, parmi 200 communes touchées.

« La mort de Nahel a été perçue comme une injustice suprême de la part de l'État. La réaction de la police était disproportionnée par rapport à l'infraction commise. C'est donc tout l'ordre social qui a été remis en question par une fraction non négligeable des jeunes des quartiers populaires qui se sont identifiés à cette situation », introduit le sociologue Claude Poissenot. Et les médiathèques incarnent l'ordre social. Plus précisément, selon le chercheur, un ordre social où la médiathèque est un moyen d'ascension sociale qui permet aux jeunes de quitter leur quartier. « S'en prendre à une médiathèque, c'est remettre en question la promotion individuelle qui laisse intact l'ordre social défavorable aux quartiers populaires », parfait le sociologue. Une contestation qui rejoint celle contre l'école, institution qui « transforme des inégalités sociales en performances individuelles ».

Le sociologue Claude Poissenot.- Photo OLIVIER DION

Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Dans l'essai Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? (Presses de l'Enssib, 2013), Denis Merklen s'interroge sur les raisons des incendies de 70 bibliothèques dans les banlieues parisiennes de 1996 à 2013, et remarque que les bibliothèques des banlieues où il a enquêté ne sont fréquentées que par 10 % des habitants. Et même beaucoup moins, quand on soustrait les publics scolaires. « Les bibliothèques sont alors perçues comme l'imposition d'un autre groupe social qui intervient dans leur territoire sans qu'ils soient capables d'influencer son action en aucun sens que ce soit. [...] Les agents de l'État et les hommes politiques sont "eux", "ils", cet autre qui constitue notre opposant parce qu'il contrôle et gère des ressources dont nous dépendons et parce qu'il nous impose des normes sur lesquelles nous n'avons qu'une influence marginale », déploie le sociologue. « Les pratiques et les codes culturels associés au lieu - la lecture, le silence, la maîtrise de ses émotions, la discipline des corps, l'introspection, etc. - sont très éloignés des manières d'être et des comportements que les jeunes de ces quartiers aiment partager », rejoignent Didier Chabanet et Xavier Weppe dans l'article « Pourquoi les émeutiers s'en prennent-ils aux services publics ? », publié en 2017 dans la Revue française d'administration publique no 163.

Et pourtant, nombre de médiathèques sont devenues des lieux « comme à la maison », où l'on peut faire du bruit, jouer aux jeux vidéo... et ne font plus payer d'amende à ceux qui ne rendent pas leurs emprunts ! Mais les habitants le savent-ils ? Les bibliothèques souffrent-elles d'une rémanente image de temple du savoir ? La campagne de communication diffusée en septembre par le ministère de la Culture, pour promouvoir la bibliothèque auprès des ados, est à double tranchant : elle promeut les bibliothèques et affirme le soutien de l'État, mais rappelle du même coup leur affiliation à ce même État. « Rendre l'image des médiathèques un peu plus autonome éviterait qu'elles paient le ressentiment à l'égard des institutions. Les bibliothèques ont été brûlées en tant qu'institutions publiques, non comme institutions culturelles », insère, dans un webinaire organisé par l'ABF à la suite des émeutes, le sociologue Jules Talpin, coauteur de L'épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers populaires (Puf, 2021).

La médiathèque de Borny, à Metz.- Photo V DROUSSOTPour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

Trop de questions pour peu de médiathèques concernées, peut-on se demander ? « Cette tentative d'incendie ne remet pas en cause notre action, vu la fréquentation habituelle et la reconnaissance par nos partenaires, souligne le bibliothécaire strasbourgeois Philippe Mignard. L'équipe a été secouée par l'événement, mais reste motivée pour rouvrir dès que possible. » Un sentiment que partage Claude Poissenot : « Les bibliothèques qui font bien le boulot n'ont pas à s'incliner plus que nécessaire. Le mécontentement vient d'une minorité en colère et dans une logique de démonstration de leur pouvoir de nuisance. La médiathèque Jean-Macé, à Metz, était bien intégrée dans son quartier. C'est aussi le cas de la médiathèque Croix-Rouge à Reims (incendiée à l'extérieur). » Dans tous les cas, la marge de manœuvre des bibliothèques reste faible. « Elles seront toujours tributaires d'explosions de violence tant que les inégalités et les discriminations seront en hausse », souligne le sociologue. Mais à leur échelle, elles peuvent travailler à les réduire.

10 pratiques de médiathèques pour capter les habitants du quartier

1. Une architecture ouverte sur la rue. « Quand on fabrique un bâtiment, il faut que les utilisateurs sentent qu'on les respecte », résumait en décembre dans nos colonnes l'architecte Jacques Pajot. Choix clé : l'emplacement de la médiathèque. Au pied d'une barre d'immeuble, dans un centre commercial... Celle de Challans se situe en face d'un skatepark. Seconde étape : inviter à entrer, avec de grandes vitres par exemple. Mais vulnérables en cas d'émeutes.

2. Jusque dans les moindres recoins. Le plus : quand la médiathèque roule sa bosse sur le marché ou à la sortie des écoles. Dans un bus par exemple. Plus elle crée un lien avec le quartier, ses associations, plus elle est protégée.

3. Impliquer les habitants. Nombre de communes impliquent les habitants dès la construction du projet. La bibliothèque de La Chaux-de-Fonds a ainsi sondé des ados pour connaître leurs envies - sans consentir à l'aquarium et au panier de basket... La médiathèque Colette, à Valbonne, a elle observé comment les jeunes du quartier s'appropriaient le parking souterrain. Ce qui lui a donné l'idée de coordonner un projet de street art en s'appuyant sur des artistes et le centre d'art urbain d'Antibes.

4. Une équipe ancrée dans le quartier. À l'Antipode (Rennes), une « animatrice de proximité » travaille pour la MJC et la médiathèque, et dresse des passerelles entre le quartier et la bibliothèque. « Elle fait venir les habitants, noue les liens avec les écoles ou les associations, fait en sorte qu'ils s'approprient les lieux », nous indiquait à l'ouverture des lieux la responsable Marylène Dombrat. La population est également sensible au fait que des membres de l'équipe de la bibliothèque habitent leur quartier. Voire participent à des projets artistiques avec eux, comme Diane Laurent, agente contractuelle à la bibliothèque de Bordeaux-Lac et actrice d'une ambitieuse comédie musicale montée avec 150 habitants !

5. Une charte d'accueil spéciale jeunes adultes. Les casseurs des émeutes de juin étaient en majorité des adolescents. La médiathèque de Rillieux-la-Pape (également touchée) a élaboré une charte d'accueil spécifique pour ce profil, précisant quoi faire en cas de conflit. Et après. Échanges avec d'autres structures (lycées, par exemple), debriefing avec toute l'équipe... Un document rassurant et concret.6.ES HORAIRES ÉLARGIS : « Plus une bibliothèque sera ouverte le soir, le dimanche, plus ces jeunes auront des possibilités de trouver des espaces de rencontre, de calme, de travail, de lecture, de musique », défendait à la rentrée la ministre de la Culture sur France Info. Reste à trouver l'argent et les agents volontaires pour travailler le dimanche. À moins d'ouvrir la bibliothèque sans personnel. Les médiathèques L'Éclipse (Cormeilles-en-Parisis) et André-Malraux (Ermont) viennent de se lancer. En plus, c'est un signe de confiance adressé aux habitants.

7. Des lieux hybrides. De plus en plus de bibliothèques, comme la médiathèque Estaminet de Grenay, intègrent dans les locaux d'autres services pour les jeunes. La mission locale les aide par exemple dans leurs démarches vers l'emploi, la formation, la culture, le logement... Autre service public qui n'a pas tellement fait l'obiet d'incendies : les piscines municipales. À quand une médiathèque-piscine ?

8. Des débats complexes. Face à la noirceur du monde, la médiathèque doit-elle se présenter comme un cocon protecteur pour les individus qui cherchent une parenthèse ? Pour ne pas paraître hors-sol, certaines s'attaquent à des sujets de société brûlants. « Nous sommes facilitateurs de débats, on donne un espace, un rendez-vous en petit comité – pour que tous les participants aient la parole – et des informations pour permettre au mieux des échanges sur des sujets de société complexes, comme l'euthanasie ou le burkini », nous présentait, lors d'une précédente interview, le directeur Malik Diallo de la bibliothèque rennaise des Champs libres. Même pas peur !

9. Valoriser les talents non scolaires. Les médiathèques font bien d'accueillir les jeunes qui veulent travailler leurs cours – et pas seulement à l'occasion des révisions du brevet et du bac. Mais elles ont aussi à gagner à valoriser les pratiques moins scolaires. Dans les médiathèques de Plaine Commune, le manga, le rap ou encore les jeux vidéo y ont toute leur place.

10. Des bibliothécaires sur TikTok. Comment ce réseau social des moins de 24 ans peut-il permettre aux bibliothécaires de présenter leurs services ? En reprenant les codes du genre : karaoké, récits dramatiques... et même ASMR (sons relaxants).

Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.

[Entretien croisé] Marion Moulin (bibliothécaire), Christophe Evans (sociologue) : "Le conflit est inhérent à tout lieu démocratique"

Comment expliquer que le conflit soit né dans une médiathèque tiers-lieu pensée comme un havre de sociabilité, offrant de grands espaces et des nouvelles technologies, accompagnant les habitants dans leurs démarches administratives et leur recherche d'emploi - bref, une bibliothèque généreuse ?

Marion Moulin : Quand le modèle des bibliothèques tiers-lieux a commencé à se développer en France, l'idée était que le conflit s'autorégulait. Or le conflit est inhérent à tout lieu démocratique.

Christophe Evans : Prêter des documents, mettre à disposition des espaces, des ressources et de nombreux services, très souvent gratuitement, c'est généreux. On s'attend généralement à recevoir des réactions positives face à ce type de propositions, mais ce n'est pas toujours le cas. Plutôt que de rester au stade de l'incompréhension ou pire de la déception, il faut tenter de comprendre tout ce qui se passe en matière d'interactions : côté public, territoire et institution.

Qu'ont apporté les regards des chercheurs ?

M. M. : L'intervention psychosociologique - conduite puis interrompue au plus fort de la crise - et l'accompagnement du sociologue nous ont permis de décentrer notre regard du quotidien. Nous en sommes venus à analyser les forces et les faiblesses du concept de tiers-lieu. Une des choses qui nous est apparue, c'est qu'il faut absolument être "tiers" et donc ne pas regrouper tous les services. Donc se repositionner dans un système avec des partenaires socio-éducatifs, et d'autres acteurs du territoire, pour que la gestion du conflit soit portée par tous. Avec ces partenaires, il a fallu prendre la mesure du fait que le problème de la médiathèque était le problème de tout le monde. Il nous a fallu du temps pour avoir un langage commun, pour se comprendre. La psychosociologue Joëlle Bordet nous a permis de reprendre collectivement de l'assurance, de faire solidarité. Les actions hors les murs de la médiathèque existaient déjà, mais au moment de la réouverture, les partenaires étaient avec nous sous forme de stands, pour discuter avec la population et lui montrer qu'on est un service public commun.

Le problème n'était-il pas que la médiathèque avait trop de succès ?

M. M. : Elle était fréquentée massivement au moment de la crise par un public jeune qui a fait fuir les autres. Donc la maison de la jeunesse, par exemple, s'est repositionnée auprès du public jeune. Et la médiathèque a renforcé son identité culturelle sans renoncer à la diversification et aux autres apports du tiers-lieu.

En acceptant le fait qu'il y aura toujours des conflits...

M. M. : Oui, et en acceptant qu'il faut du temps pour les résoudre. Ne pas rester dans un état de sidération et d'impuissance, mais prendre le temps de la réflexion. Nous avons eu la chance d'être fortement soutenus et accompagnés par la ville.

C. E. : En juin et début juillet derniers, le niveau de conflictualité, à certains endroits, a été beaucoup plus élevé. Il faut répondre au conflit dans l'urgence, et en même temps se donner le temps de bien comprendre pourquoi certaines choses se sont déroulées de telle ou telle façon, sachant que chaque cas est particulier - les rapports avec certains jeunes ne sont pas les mêmes sur tous les terrains (municipalité, police, institutions, etc.). L'histoire, l'implantation et la configuration des établissements peuvent être très différentes, l'intégration de l'équipe dans la ville également... Il ne faut pas arriver à un niveau de généralité qui peut devenir caricatural. Mais on peut repérer un phénomène structurel : la bibliothèque peut être prise pour cible car elle représente avant tout une institution municipale ou quelque chose qui émane de l'État ou d'un ordre culturel étranger à soi. Et pas nécessairement l'espace ludique de proximité où lit le petit frère, la petite sœur. En faisant l'effort d'enquêter, d'observer, d'écouter, on peut parvenir à démêler certains fils et identifier des pistes de travail qui permettraient collectivement d'atténuer certains conflits. Dans ce cadre, on peut envisager des processus de coconstruction de certains conflits, c'est-à-dire penser l'institution comme actrice et pas comme simple réceptrice. La notion de troisième lieu, telle que son concepteur Ray Oldenburg la définissait, s'appuie sur une pensée de la ville, du territoire connecté, plus que du lieu à proprement parler (avec les risques de repli sur soi que cela peut entraîner). Ce déplacement nous a été très utile pour dépasser la crise, sans pour autant renoncer à la notion même de bibliothèque troisième lieu.

Reportage : un sanctuaire populaire

C'est un modèle de médiathèque intégrée dans un quartier populaire : celle du Triangle, à Rennes, conçue dans les années 1970 en lien étroit avec les habitants. Et aujourd'hui, repère culturel dans la ville, porté par une équipe enthousiaste.

De part et d'autre d'une large avenue en travaux, se dressent des tours d'HLM et des bâtiments flambant neuf - un conservatoire de musiques actuelles et de danse, une librairie coopérative, un pôle associatif devant lequel des enfants d'origine africaine réparent leur vélo sous les conseils d'un animateur. En marchant sur les trottoirs, on entend de multiples langues. Plus d'une quarantaine est recensée dans ce quartier populaire du Blosne, à Rennes. Voilà dix ans qu'il est en chantier. Et il y a dix ans, des travaux rendaient la médiathèque plus lumineuse. Construite en 1985 sous la supervision d'un collège d'habitants, elle était alors de loin la plus grande bibliothèque de la ville : 900 m2. « Dans le quartier, la bibliothèque est le lieu le plus identifié par les habitants. Quand je leur parle d'un événement, ils me disent "c'est là où il y a la médiathèque ?" », s'amuse un coordinateur des ateliers du Triangle, le centre culturel et sportif où elle est située, avec studios de danse, une salle de spectacle et une halle ouverte sur un parc. Le week-end, s'y tiennent des barbecues géants. La face moins reluisante du quartier : le trafic de drogue, qui parfois lieu à des règlements de compte armés. Mais « la médiathèque est sanctuarisée », avance de sa douceur caractéristique la responsable des lieux, Aurelia Maggiore. Comme un temple. Mais populaire.Le coin jeux vidéo est l'abri de quatre jeunes Afghans, à raison d'une heure d'écran maximum par jour.

« Ce sont des habitués, ils habitent une tour à côté, glisse Aurélia. Le jeu - vidéo ou de société - est important pour tisser des liens. Il fait venir des personnes qui parfois prononcent leur premier mot de français en jouant. » L'association Langophonies investit souvent les lieux. Avec la bibliothèque et quinze partenaires, elle a rassemblé près de 150 personnes lors d'un après-midi lectures en farsi, persan, anglais, japonais, italien, arabe ou encore espagnol. « On voit de plus en plus de primo-arrivants et de familles monoparentales », observe Muriel Palacios, bibliothécaire ici depuis 2013.

Plusieurs membres de l'équipe ont demandé à venir ici pour la mixité sociale et culturelle des publics. « Des gens en situation de grande précarité, parfois des paumés... Et des profs de lettres, des retraités du quartier. Ça crée une richesse », avance l'un deux. On y rencontre aussi des musiciens cherchant des CD confidentiels parmi le fonds de 15 227 titres. L'ensemble des collections est en cours de requotation : on abandonne la classification décimale Dewey, « pour que le public se repère plus facilement », justifie Aurelia Maggiore. Autre projet en cours : réaménager le petit hall d'accueil. « Et ne pas choisir la facilité en mettant un espace presse ! » En attendant, des visiteurs s'installent autour des tables, et une chorale y a posé son piano électrique pour s'entraîner.

« Il y a un vrai vivre-ensemble. Des jeunes vont parler fort, des gens vont râler, mais il n'y a pas de tensions », sourit un bibliothécaire. La médiathèque n'a pas été touchée par les émeutes de l'été, « contrairement au conservatoire, qui a été caillassé. On fait partie des meubles. Les jeunes énervés du quartier sont venus ici gamins et ados. » Les ados, Anatole Audoin essaie de les vouvoyer au maximum. Le jeune bibliothécaire aux cheveux bleus est lui désigné, comme ses collègues, par un badge indiquant son prénom.

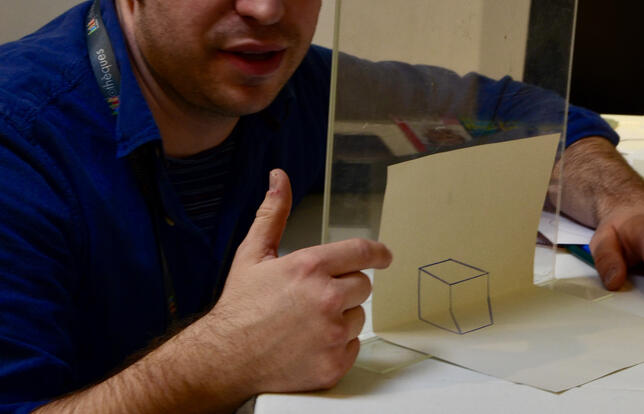

À l'étage, c'est l'espace des jeunes. « Tous les jours, des habitants me demandent d'acquérir tel ou tel roman. On essaie de répondre favorablement », témoigne la bibliothécaire jeunesse Virginia de Sousa, ici depuis six ans. L'équipe accueille les 80 classes du secteur. Au moment de notre venue, l'atelier sur les illusions d'optique est complet. « Ce sont des enfants du quartier », reconnaît Aurelia. Ils sont suspendus aux lèvres du charismatique David Sauvineau, le bibliothécaire qui anime cet atelier de vulgarisation en ayant appris chacun des dix prénoms. « Les ateliers qu'on fait ici, on peut les faire hors les murs », indique-t-il. Les bibliothécaires s'expriment aussi dans la radio locale, à travers leur nouveau podcast lancé à la rentrée. En attendant, on rencontre devant l'une des entrées extérieures de la médiathèque Rose, 21 ans, assise à écouter de la musique. La Néo-Calédonienne, arrivée dans la ville il y a trois mois, ignore l'existence de la bibli Triangle. « C'est bien de lire quand tu n'as pas de téléphone », reconnaît-elle en levant le nez de son mobile. Elle a tout de même lu tous les Naruto. Et se réjouit quand elle apprend que « la bibliothèque a des jeux vidéo ?! »