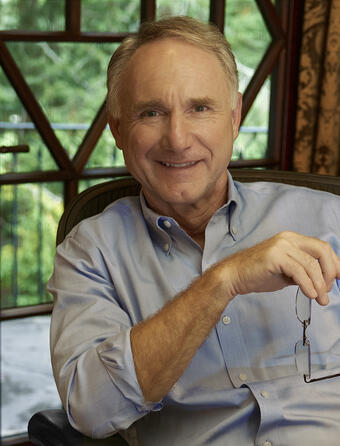

Philippe Gloaguen aime la digression. Entre une révélation sur la reproduction des ours dans les Pyrénées et un mystère dévoilé sur une cathédrale gothique, l'emblématique patron du Guide du Routard glisse un peu de savoirs dans toutes ses réponses à nos questions. Et de ponctuer chaque anecdote d'un « C'est dingue, non ? ». Ce goût pour la pédagogie allié à un ton décalé, ce fils d'instituteur à l'enthousiasme communicatif l'a transmis depuis 1973 aux 140 titres annuels de cette marque de Hachette Tourisme, qui reste le leader du rayon. Parmi les 50 meilleures ventes du secteur en 2018, deux titres sur trois sont signés par Philippe Gloaguen (1).

Livres Hebdo : A quoi ressemblent des vacances avec le patron du Guide du Routard ?

Philippe Gloaguen : C'est un peu speed avec moi. Je n'aime pas la plage et j'ai des marottes. Je pars début août avec ma femme en Espagne... dans le but de faire un beau livre sur le pays. J'ai ma petite maison à l'île de Ré où je retrouve mes enfants, je vais au bistrot avec les copains, à la plage avec mes deux petites-filles. La dernière fois, j'ai pris une journée pour voir le début du chemin de Saint-Jacques et visiter deux abbatiales. Je suis passionné d'art gothique. Il n'y a pas une église qui passe entre les mailles de mon filet. Je suis payé pour me cultiver, ce qui reste incroyable.

Vous ne décrochez jamais ?

P. G. : Mon métier me passionne. Mon père, enseignant à la retraite, m'a dit un jour : « Je faisais la classe à vingt élèves, toi tu fais la classe à deux millions d'élèves. » Je lui ai répondu : « Non papa, deux millions et demi. » Ce qui m'importe, c'est d'apprendre sans cesse et de transmettre. Les encadrés rouges dans les guides du Routard [ceux qui proposent des anecdotes informatives sur l'histoire ou la civilisation, NDLR], j'en ai écrit 90 %. Je peux faire un voyage uniquement pour en compléter un. J'étais l'autre jour à Washington, juste pour le musée de la Bible fait par des intégristes - assez décevant - et l'American History Museum, l'histoire de l'Amérique à travers les objets. Savez-vous quel est le plus grand échec pour un lancement de voiture ? L'Edsel. Quand Ford la lance en 1957, elle représente le plus gros investissement de l'histoire des voitures américaines. C'est un échec total à cause d'un défaut que personne n'a vu, une erreur de design. Alors que la voiture est un symbole de virilité pour le cow-boy macho, la calandre ressemble soit à une lunette de toilette, soit à un sexe féminin. Cette histoire dingue figurera dans notre beau livre sur les Etats-Unis à paraître en octobre. J'aime être scotché à la lecture d'un manuscrit.

Dans vos voyages vous privilégiez les rencontres avec les habitants ?

P. G. : Bien sûr, le Guide du Routard s'intéresse d'abord aux gens, à leurs traditions et à leurs façons de vivre. Nous en profitons aussi pour discuter avec les conservateurs de musée qui sont des mines d'anecdotes. Grâce à celui du musée Dali à St. Petersburg, en Floride, je savais tout de la vie privée de l'artiste et j'ai compris le toit dans son musée à Cadaqués recouvert d'œufs, un symbole très fort pour lui qui était stérile. Tout fait sens quand on voyage partout dans le monde. J'adore les cathédrales, l'art moderne, la sociologie des gens. J'ai dormi chez les Touaregs, chez les Navajos. Saviez-vous que seul le chef a le droit de vous regarder dans les yeux : celui qui vous regarde dans les yeux vous juge. Dans l'hôtel-restaurant de la réserve, la jeune Navajo qui prend la commande, elle regarde le sol.

A quelle carrière vous destiniez-vous ?

P. G. : En fils d'instituteur, j'ai toujours été premier. Ça faisait tellement plaisir à mes parents. J'ai eu mon bac à 16 ans en 1968 avec mention. Un deuxième bac parce que le premier était dévalué alors que j'étais déjà en prépa. J'ai intégré l'ESCP et à partir de ce moment-là j'ai eu une discussion avec mon père : « La grande école, c'est pour toi, moi je veux être grand reporter pour voyager. » J'avais pris le thé une fois chez Jean Lacouture. Il revenait d'Egypte où il avait assisté à l'inauguration du deuxième barrage d'Assouan. Il était installé entre Nasser et Khrouchtchev. Tout l'argent du monde ne permet pas de vivre des expériences pareilles ! Les journalistes ont la possibilité de voyager d'une façon unique au monde. Lucien Bodard m'a raconté qu'à l'hôtel Majestic à Saigon, depuis sa terrasse, il voyait le manège des hélicoptères américains qui évacuaient l'ambassade en avril 1975. Je me suis mis à faire des piges et j'ai sollicité des petits journaux qui n'avaient pas les moyens de se payer un grand reporter. C'est ainsi que j'ai commencé à Actuel avec Jean-François Bizot où l'on m'a surnommé « le routard », ainsi qu'à Pilote où j'ai connu Uderzo, Gotlib, Bretécher et Solé qui, par la suite, dessinera le logo du guide. J'étais le journaliste « low cost ». Auberge de jeunesse, auto-stop... je ne mangeais que des pastèques. En notes de frais, mon premier voyage, la route des Indes, deux mois et demi, 1 800 francs de frais [à peine 300 euros, NDLR].

Comment est né le guide ?

P. G. : Je voulais publier avec mon copain Michel Duval un guide pour les jeunes voyageurs, une sorte d'adaptation française d'Europe on 5 dollars a day, d'Arthur Frommer, que j'avais découvert lors d'un voyage à Pampelune. Dix-neuf éditeurs l'ont refusé jusqu'à ce qu'Antonin Wast de la librairie Gedalge, nous propose un contrat d'édition. Le monde en un seul volume est paru avec des conseils comme la liste de petits boulots pour se payer le voyage, une mise en garde contre la tentation de vendre son sang, une invitation à se tenir bien droit et les cheveux longs rebattus derrière les oreilles pour faire du stop. Le guide a eu un certain succès avec 8 500 ventes et devait se décliner avec d'autres titres, mais Antonin Wast s'est fait écraser l'année suivant par un bus et la maison a fait faillite.

Comment avez-vous retrouvé un éditeur ?

P. G. : Je dois tout au directeur de Gibert Joseph, René Beaudouin, qui est resté un grand ami jusqu'à sa disparition en 1999. Il m'a présenté Gérald Gassiot-Talabot, le grand boss des guides Hachette à l'époque.

C'était le début d'une démocratisation du voyage ?

P. G. : Au départ les voyages étaient réservés aux très riches. Un chauffeur les attendait à l'aéroport, un guide leur faisait visiter la ville : trouver un restaurant n'était absolument pas une question. C'était la grande époque des Guides bleus avec très peu de renseignements pratiques, que du contenu culturel. Dans les années 1960-1970, une dizaine de militants dont Jacques Maillot (Nouvelles Frontières) ont livré bataille contre le monopole d'UTA, dont les tarifs élevés interdisaient l'avion au plus grand nombre. C'est le moment où le tourisme a commencé à changer : il n'est pas étonnant qu'en avril 1973 deux guides aient vu le jour simultanément : le Routard et Lonely Planet.

Vous connaissiez les fondateurs australiens du Lonely Planet ?

P. G. : J'avais une relation incroyable avec Tony Wheeler. Au milieu des années 1980, un commandant de gendarmerie qui travaillait à l'ambassade de France à Bangkok me demande de l'aide pour sortir de prison une infirmière française, totalement innocente, qui avait été piégée et arrêtée pour trafic de drogue. Il m'a demandé de mettre la pression sur un patron d'hôtel, qui avait participé à une magouille pour la faire condamner. J'ai envoyé un fax à Tony Wheeler et pris un avion pour Bangkok. Grâce à nos interventions, nous avons participé à sa libération. C'est un des moments les plus forts de ma carrière et ça a scellé notre amitié.

Les réorientations stratégiques du guide ont souvent été corrélées à des événements d'actualité. Quel fut le premier ?

P. G. : 1983. Quand François Mitterrand met en place le contrôle des changes, il est impossible de voyager avec plus de 5 000 francs en poche [760 euros, NDLR]. Je vais voir Jean-Claude Lattès, alors directeur général d'Hachette, et je lui propose, vu que les retours flambaient à 30 %, de démarrer des guides sur la France. Hachette, qui est notre mère nourricière, nous a assuré son soutien pendant deux ans. Le contrôle des changes n'a duré que quelques mois heureusement et j'ai démarré la France avec les Week-ends autour de Paris.

Il y a eu ensuite la guerre du Golfe.

P. G. : C'est alors que je lance les partenariats d'entreprise, avec par exemple le Guide du moutard pour les couches Pampers. Séguéla trouve l'idée géniale et nous demande de lancer une collection avec lui. En temps de crise, il faut oser et tenter.

Pour quelles raisons avez-vous lancé en 2017 une ligne de beaux livres ?

P. G. : C'était une intuition. J'avais acheté une collection de beaux livres sur des voyages exceptionnels, ils étaient magnifiques mais les textes m'ont déçu. J'ai vu dans Livres Hebdo que ce secteur avait perdu 6 points en un an, je me suis dit qu'on pouvait faire différemment. Ça a marché. Le premier, Voyages, vient de dépasser les 73 000 exemplaires tirés. Cette diversification tire notre activité et nous allons la poursuivre à la rentrée avec deux bijoux : les Etats-Unis et la France.

A l'heure de Tripadvisor, Airbnb ou Booking, le guide papier n'est-il pas démodé ?

P. G. : Il a encore sa place et nos ventes l'attestent, mais il ne fallait pas manquer le virage numérique. Je voyage en Californie en 1995 quand je découvre Internet. Je suis un vieux con attaché à l'odeur du papier, mais je me rends bien compte qu'il va falloir s'y intéresser. J'embauche deux ingénieurs pour créer Routard.com. Quelques années après, Arnaud Lagardère vend Club Internet mais affirme vouloir continuer à investir dans Internet. Il prend 50 % de notre site et met sur le projet des ingénieurs de Club Internet. Le choix de la gratuité, c'est eux ! Hachette a racheté les parts d'Arnaud Lagardère il y a deux ans. Aujourd'hui nous avons 5,6 millions de visiteurs uniques par mois, sans baisse sensible de nos ventes papier.

Le guide a été attaqué notamment par Michel Houellebecq dans Plateforme ou dans une enquête à charge de Baudouin Eschapasse en 2006. Cela vous blesse-t-il ?

P. G. : C'est la démocratie, libre à eux d'écrire ce qu'ils souhaitent. Mais il y avait beaucoup d'inexactitudes dans l'enquête parue chez Panama. J'ai eu une réunion avec Hachette et nous avons répondu. La parution de mon autobiographie chez Calmann-Lévy (Une vie de Routard, 2006) a été avancée. Quant aux critiques sur la forme, je revendique le ton déconnant, la blague à deux balles alliés à un fond rigoureux.

Pourquoi avez-vous tant à cœur de faire le service après vente ?

P. G. : Nous recevons 25 000 lettres et mails par an. Je lis tout. J'ai un avantage, je suis insomniaque. Ce courrier, c'est un sondage vital. Quand il y a un alignement des planètes défavorable sur une zone, nous renvoyons un rédacteur dans les deux mois.

Comment voyez-vous le marché du livre, assez dégradé depuis une décennie ?

P. G. : Je pense que c'est passager. Le secteur du livre traverse une crise mais j'ai confiance dans les libraires et leur capacité à se renouveler. Dans le 14e arrondissement de Paris où j'habite, il y a deux librairies formidables. L'autre jour je passe devant La Petite Lumière où il y avait une rencontre avec l'auteur d'un éloge du vin de Bordeaux. Il a fait une dégustation, offerte par le libraire, évidemment j'ai acheté le livre. J'ai quelques copains libraires avec qui je déjeune très fréquemment. Pas besoin d'études marketing. Ils savent les sujets qui intéressent, les rayons encombrés. Sur les couvertures et la titraille, ils sont intraitables. J'avais publié il y a quinze ans, un Routard Banlieue de Paris qui ne se vendait pas bien. J'en parle à un ami libraire qui me dit de modifier le titre. Ce sera Environs de Paris. Les ventes ont décollé. Ecoutons les libraires. Eux savent.

Qu'est-ce qui fait qu'un pays cesse de figurer dans votre catalogue ?

P. G. : La chute des ventes. Les problèmes géopolitiques ont un fort impact sur les achats de guides. Par exemple, depuis l'arrivée d'Erdogan en Turquie, les ventes sur cette destination ont chuté de 70 %. Trump m'a coûté 24 000 exemplaires écoulés en moins par an. Avec les guerres ethniques et la montée de Daesh, le tourisme sur le continent africain reste complexe. La dernière édition d'Afrique de l'Ouest date de 2012. Nous avons arrêté l'Algérie en 1982. Pour beaucoup de lecteurs, si un Routard existe, cela signifie qu'on peut partir en vacances dans ce pays. Nous avons une responsabilité.

Quelle est la destination prisée que vous n'avez pas vu venir ?

P. G. : La Croatie. Ça a été une bombe. Je crois beaucoup en un pays qui va exploser, car il est passionnant : la Roumanie. Notre rôle est de convaincre nos lecteurs d'y aller.

Est-ce que, comme avec les personnes, on peut avoir des affinités particulières avec certains pays ?

P. G. : C'est souvent lié à une histoire avec un pays. J'ai eu la chance d'être invité par l'Onu à la réouverture du Cambodge en 1992. J'ai rencontré les responsables d'un orphelinat. Aujourd'hui je suis administrateur de leur association et nous avons ouvert une école hôtelière pour les enfants des rues. J'ai un attachement particulier à ce pays où je vais tous les deux ou trois ans.

Le Routard a-t-il une couleur politique ?

P. G. : J'ai reçu une lettre de l'ambassadeur de Hongrie qui est scandalisé par notre édition sur son pays, où nous évoquons la montée du populisme. Il ne comprend pas qu'un guide puisse avoir une opinion politique. Nous prenons parti, nous sommes démocrates, pour la liberté, la tolérance et l'humanisme.

Cela sonne très catholique. Le Routard a-t-il un fond religieux ?

P. G. : Je ne crois pas. Quand je suis tombée gravement malade en 1989 d'une maladie orpheline rarissime, j'ai frôlé la mort. La Pitié-Salpêtrière était ma deuxième maison. Au pavillon des cancéreux, j'ai entendu les cris déchirants des enfants qui ne supportaient pas les traitements. J'ai perdu la foi à ce moment-là. Je n'ai jamais osé le dire à mes parents qui étaient très pratiquants.

Envisagez-vous un jour de partir à la retraite ?

P. G. : Tant que mes collaborateurs ne me virent pas, je reste. Je lâcherai progressivement et j'ai organisé la suite. Je sais déjà que mes enfants ne reprendront pas l'entreprise. J'ai un fils hôtelier, un autre directeur artistique dans la publicité.

Si vous deviez définir ce qu'est un routard aujourd'hui ?

P. G. : Le critère « voyager bon marché » n'est plus déterminant. En 1975, la clientèle était jeune et étudiante à 90 %. Aujourd'hui, un des grands lecteurs du Routard est Michel-Edouard Leclerc ! Selon nos études, le lecteur type est CSP+, âge médian 40 ans. La caractéristique d'un routard, c'est le goût de la liberté et le goût des autres.