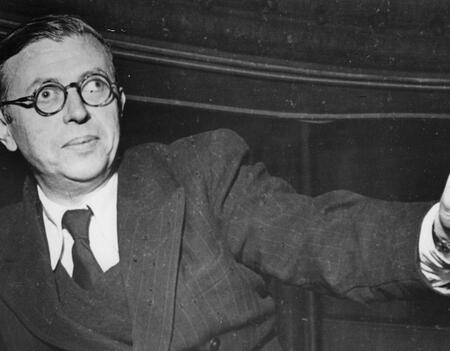

L’écrivain anglais le plus tzigane de tous les temps. C’est ainsi que Lucien d’Azay présente William Hazlitt (1778-1830) dans son introduction enlevée à ce recueil de trois textes inédits. Ce Montaigne un peu manouche nous entretient du voyage, de la solitude, du passé et de l’avenir, rien que des sujets ennuyeux chez la plupart des moralistes mais qui deviennent sous sa plume des petites récréations acidulées dans lesquelles il se montre à la fois atrabilaire et enthousiaste.

L’admirateur de Rousseau et de Napoléon - il lui a consacré une biographie en quatre volumes ! - exprime parfaitement sa philosophie dans l’expression "vivre à part soi" : "C’est vivre dans le monde, à savoir au sein du monde et non à ses crochets."

Intransigeant et indépendant, ce spectateur silencieux s’est fait peu d’amis. "Par nature, je n’ai pas beaucoup d’imagination et ne suis pas d’un tempérament bien optimiste." Cette raideur de caractère avec les autres et avec lui-même lui fait oublier qu’il est aussi poète, rêveur. Un moment, il se crut peintre. En fait, c’est le critique dramatique qui s’éveille en lui, une sorte de Sainte-Beuve composant des petits essais comme autant de discussions, de points de vue qui s’éparpillent dans le bonheur d’écrire. Hazlitt incarne le meilleur dans l’alliance de la littérature et du journalisme.

Après Liber amoris (Corti, 1994), Du plaisir de haïr (Allia, 2005) et Du goût & du dégoût (Circé, 2007), notre bibliothèque hazlittienne s’étoffe avec La solitude est sainte. On est loin des 21 volumes de l’œuvre complète, mais c’est un bon début. L. L.