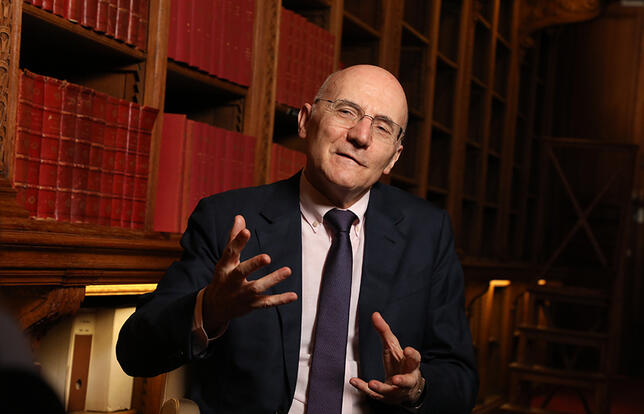

Tout est feutré depuis plus de deux siècles à la Cour de cassation, la plus haute de nos juridictions judiciaires. Les couloirs, les salles d’audience, la bibliothèque. Dans cet univers, un homme préside à sa destinée depuis juillet 2022 : Christophe Soulard. Alors que Robert Badinter va entrer au Panthéon il se souvient de la place qu’a tenue l’avocat dans sa construction intellectuelle : « Il est pour moi une figure importante, celle de quelqu'un qui n'a jamais été dans le discours facile, le discours populiste. Il ne faut pas le réduire à son action en faveur de l'abolition de la peine de mort, même si celle-ci a bien sûr été salutaire. Tout aussi important est ce qu'il a dit et écrit sur les prisons, sur la justice des mineurs et sur les grands principes du droit pénal auxquels il ne faut pas renoncer. Sans parler de son action en faveur des victimes. J'ai toujours été très attentif aux interventions qu'il a faites quand il était sénateur. J'aimais cette façon qu'il avait de garder la tête froide. Y compris lors des événements dramatiques qui conduisent beaucoup de responsables politiques à oublier les grands principes. Lui non. »

Lire aussi : Christophe Soulard, président de la Cour de cassation : « Les livres aident le juge à appréhender la complexité des personnes »

Magistrat depuis 1985, Christophe Soulard a débuté alors que Badinter était encore ministre de la justice de François Mitterrand. Il a commencé comme juge au tribunal de grande instance de Metz, puis référendaire au cabinet du président de la Cour de Justice de l’Union européenne avant de rejoindre en 1998 pour la première fois la Cour de cassation en tant que conseiller référendaire à la chambre criminelle, dont il deviendra le président en 2017.

Exigeance et bienveillance

Il a également été professeur associé à l’université Robert Schuman de Strasbourg et à l’université de Lorraine. Avec son allure de boxeur, il n’hésite pas à décrocher quelques droites contre ceux qui cherchent à bousculer ou s’essuyer les pieds sur l’État de droit. Et se souvient d’avoir croisé à plusieurs reprises le chemin de Badinter : « Sans le savoir il a accompagné toute ma carrière comme celle de nombreux magistrats et avocats de ma génération. Il a été à la fois un grand professeur de droit, un grand avocat, un grand ministre de la Justice, un grand président du Conseil constitutionnel et un sénateur vigilant. C’est cette multiplicité de casquettes qui fait qu'il avait une vision très large et qui n’était pas seulement franco-française car il s'est beaucoup intéressé à la construction européenne et aux constitutions étrangères. Il a même aidé à la rédaction d'un certain nombre d’entre elles. J’ai eu la chance de le fréquenter à la fin de sa vie grâce à mes fonctions. Nous avons eu de longues discussions ensemble. Il aimait la magistrature, à l’égard de laquelle il était bienveillant, conscient de la difficulté de la tâche qui est celle du juge. Exigeant mais bienveillant. »

Juriste autant qu’intellectuel, Badinter est un modèle pour Christophe Soulard qui est avant tout un lecteur qui puise dans les livres ses convictions, ses intuitions et, sans doute, une part de ses décisions. Des classiques de l'enfance aux essais philosophiques et aux bandes dessinées, son parcours de lecteur est celui d'un esprit curieux, constamment en quête de sens, de style et de complexité.

Un rapport précoce et familial au livre

Christophe Soulard a commencé très tôt à lire avec les classiques de son époque, tels que la Comtesse de Ségur, la série des Six compagnons, Alphonse Daudet, Alexandre Dumas, Michel Zévaco, Jules Verne et Walter Scott. Cet amour du livre a été nourri par un environnement familial où la lecture était une pratique quotidienne – ses parents, sans télévision, lisaient ensemble le soir dans leur salon. L'exemple marquant de son grand-père, capable de réciter Cyrano de Bergerac ou La légende des siècles par cœur, témoigne d'une influence fondatrice.

La sensibilité au style et aux émotions contenues

Au-delà de la contrainte scolaire, Christophe Soulard a développé un goût profond pour la littérature classique et une sensibilité aiguë au « beau style ». Il relit régulièrement des passages de Madame Bovary de Flaubert, Les Mots de Sartre, ou le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes de Rousseau, non pas pour les idées qu'il connaît déjà, mais précisément pour la qualité de l'écriture. Ce qui l'émeut, ce n'est pas l'émotion brute ou emphatique, mais « l’émotion contenue et rendue universelle par un travail sur la forme ». Il admire la capacité des auteurs à canaliser des sentiments forts, souvent de révolte, par un travail stylistique rigoureux, un processus qu'il perçoit comme essentiel pour transmettre l'émotion au lecteur. Cette quête du « mot juste » et du raisonnement logique se retrouve d'ailleurs dans son propre travail de rédaction juridique.

La philosophie comme pilier de la pensée et de la lecture

Ses études de philosophie, menées en parallèle avec ses études de droit, ont été déterminantes pour lui apprendre à lire des ouvrages philosophiques et à hiérarchiser les textes. Il souligne l'importance des lectures préparatoires pour aborder les « grands livres » comme la Critique de la raison pure de Kant, suggérant de commencer par des ouvrages introductifs ou de vulgarisation.

Parmi les philosophes qui comptent pour lui, Nietzsche occupe une place particulière, bien qu'il avoue ne pas toujours le comprendre. La généalogie de la morale l'a profondément marqué, notamment la parabole des agneaux et des grands oiseaux de proie, qu'il considère comme une invitation à la réflexion sur la violence et l'acculturation morale. Par ailleurs, il a lu « à peu près toute l’œuvre de Rousseau », appréciant notamment sa tentative de définir une loi comme expression d'une volonté commune, non réductible à celle de la majorité.

Des philosophes plus récents, tels que Charles Taylor et Ronald Dworkin, sont également importants pour son activité de juge. Dworkin, un philosophe américain, est particulièrement apprécié pour son approche concrète du droit et sa capacité à « déplacer les termes de la discussion », comme dans l'exemple de la discrimination positive, où il reconsidère la compétence des médecins en intégrant la confiance du patient. Pierre Rosanvallon est un autre auteur contemporain qui nourrit sa réflexion sur l'État de droit et le rôle du juge.

Proust : le livre de chevet et l'instrument de réflexion du juge

Mais le livre « livre de chevet » du président de la Cour de cassation, qu'il a le plus lu et relu, est À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Au-delà du plaisir de la lecture, il en apprécie la « distanciation », cette capacité à présenter les personnages sous des angles différents, reflétant la complexité humaine et l'impossibilité de connaître quelqu'un dans son intégralité. Cette polyphonie des perspectives lui semble un formidable « instrument de réflexion sur la vie, sur soi-même » et sur la complexité que le juge doit appréhender.

La bande dessinée : profondeur insoupçonnée

Enfin, dernier champ de lecture apprécié : la bande dessinée. L'œuvre d'Hergé est pour Christophe Soulard une « grande œuvre » qui porte une vision du monde, avec l'évolution du personnage de Tintin, de « Deus Ex machina » à jouet des événements, mais avec comme fil d’Ariane la valeur de l'amitié qui irrigue toutes les actions de Tintin. Christophe Soulard y trouve de nombreuses scènes qui mettent le droit à l'épreuve, comme l'exemple de l'expulsion de Tintin dans Le Lotus bleu.

L'État de droit, l'Europe et le dialogue des idées

Les convictions de Christophe Soulard sur l'État de droit sont profondément ancrées dans son expérience du droit de l'Union européenne. Il voit l'Europe comme une communauté construite par le droit, qui substitue le droit à la force et à la violence. L'Europe, par l'édiction de règles de droit et la soumission au droit, a créé un ensemble hiérarchisé de principes fondamentaux élaborés progressivement par le dialogue et la recherche de consensus entre les juges européens, une démarche proche de la pensée d'Habermas.

Face aux défis actuels que représente notamment la contestation du rôle du juge aux États-Unis, Christophe Soulard est convaincu que « la force de l'Europe, c’est le droit ». Il ressent un « vertige » à l'idée que les décisions de justice puissent ne pas être exécutées, soulignant la fragilité du système juridictionnel si la confiance dans le processus et l'exécution disparaît. Il appelle à une réflexion collective sur les fondements de l'État de droit, combinant une approche théorique et une démonstration concrète de ses bienfaits quotidiens. Cette démarche, qui met en lumière ce que l'on risquerait de perdre, est, pour lui, essentielle.

En définitive, Christophe Soulard se révèle un lecteur dont la passion pour la littérature, du roman d'aventures à la philosophie la plus exigeante, n'est pas une simple évasion, mais une source constante d'enrichissement personnel et professionnel. Ses lectures sont une exploration continue de la complexité du monde et de l'homme, éclairée par le prisme de la pensée européenne et de la défense inlassable de l'État de droit. Il ne faut donc pas s’étonner si dans les décisions de la Chambre criminelle au temps où Christophe Soulard l’a présidée se retrouve une part d’Edmond Dantès, devenue le comte de Monte Cristo. Mâtinés de cet intangible respect « des grands principes du droit pénal » hérités de Robert Badinter.

Alexandre Duval-Stalla

Olivier Dion - Alexandre Duval-Stalla

Alexandre Duval-Stalla est avocat au barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris (2005) et ancien membre de la commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’association Lire pour en sortir, qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues, et du prix littéraire André Malraux.

Pour télécharger ce document, vous devez d'abord acheter l'article correspondant.