Livres Hebdo : En quoi la question de la lecture concerne-t-elle le penseur que vous êtes ?

Peter Szendy : Je me suis beaucoup intéressé à l'écoute et à son histoire - j'ai organisé un colloque sur cette question en 1999 à l'Ircam. J'avais aussi été très marqué par l'œuvre de Jacques Derrida, qui s'est penché sur la manière dont on « s'entend parler » - la voix immédiate de la pensée qui résonne intérieurement. Mais l'immédiateté de cette voix que je viens de dire « immédiate » n'a justement rien d'évident. Quand on dit : Je m'entends parler, je m'écoute..., il y a une distance qui s'immisce déjà entre « je » et « me ». Et cet écart permet le retour vers soi, la réflexivité par quoi l'on se reconnaît. J'ai commencé à réfléchir sur le fait que la lecture était une affaire de voix intérieure et c'est à partir de là que je me suis mis à écrire sur son histoire.

Ce que l'on nomme « lecture » au sens moderne, n'est pas né du jour au lendemain. La lecture silencieuse du lecteur qui s'immerge dans le texte, comme dans un huis clos avec les mots écrits, est le résultat d'un long processus, avec de nombreux allers retours entre lecture à haute voix et muette lecture pour soi. Ma recherche s'est portée sur ce devenir silencieux de la lecture au fil des siècles. Et ce qui m'a frappé, c'est que l'on assiste à nouveau, de nos jours, à un devenir oral de la lecture. La lecture vocalisée prend aujourd'hui une importance croissante grâce aux livres audio. Parallèlement à ce retour de l'oralité, la lecture silencieuse connaît elle aussi de nouvelles formes de socialisation, qui la rapprochent paradoxalement d'une activité publique : au plus fort de la pandémie du Covid, on a vu se développer des clubs de lecture en silence, par exemple. On y lit donc pour soi-même mais avec d'autres.

« La lecture n'est pas un rapport à deux, entre le lecteur et le texte. On a affaire à une triangulation, dont les trois instances sont le texte, le lecteur et ce que j'appelle le "lectaire" »

Comment la lecture a-t-elle évolué au cours des siècles ?

Dans l'histoire de la lecture, il y a cette première grande scansion où la lecture silencieuse prend le pas sur la lecture vocalisée. Ceci dit, la lecture sans vocalisation, même si elle n'était pas répandue, a toujours existé, comme en témoigne une scène d'Aristophane, où le comique vient justement d'un quiproquo induit par l'un des personnages qui lit silencieusement. Dans les Confessions, Augustin raconte qu'il voit son maître Ambroise lire en silence, ce qu'il trouve tout à fait inouï. Le mouvement de la lecture silencieuse va cependant devenir le régime dominant. Aux XVIIIe et XIXe siècles, on observe une seconde grande scansion : le passage de la lecture intensive - typiquement celle de la Bible, qu'on lit et qu'on relit, en en creusant chaque fois le sens - à la lecture extensive qui consiste à lire un texte après l'autre, par exemple sous forme de feuilletons dans la presse... Aujourd'hui ces deux scansions sont remises en question, même si un certain privilège de la lecture silencieuse persiste : on a du mal à utiliser le verbe lire pour nommer l'écoute des livres audio.

Dans la lecture, vous observez, dites-vous, un phénomène de triangulation. Qu'entendez-vous par là ?

Ce que j'ai tenté de montrer, c'est qu'on écoute toujours pour quelqu'un - on adresse son écoute à un tiers. Contrairement à l'idée reçue, la lecture n'est pas un rapport à deux, entre le lecteur et le texte. On a affaire à une triangulation, dont les trois instances sont le texte, le lecteur et ce que j'appelle le « lectaire » - sur le modèle du « destinataire » -, à savoir celle ou celui à qui la lecture est adressée. On trouve dans l'histoire de la lecture des figures incarnant parfaitement cette relation triangulée. Dans l'Antiquité, il y avait des esclaves - les anagnostes (du grec, anagignoskein, « lire ») - dont la fonction était de lire à haute voix un texte - un rouleau de papyrus de forme oblongue, le biblion - pour quelqu'un qui écoutait.

« L'un des pouvoirs du lecteur, c'est par exemple d'interrompre ; et de recommencer - très important - ou d'accélérer »

Votre livre a pour titre Pouvoirs de la lecture. « Pouvoirs » au pluriel, pourquoi ?

Tout d'abord parce que dans l'acte même de lire sont inscrites des relations de pouvoir. Prenons la figure de l'anagnoste : je dirais que cet esclave lecteur est toujours présent dans notre for intérieur lorsque nous lisons silencieusement. Dans la pratique de la lecture silencieuse, nous devenons le petit théâtre intérieur d'une lecture très hiérarchisée : en nous quelqu'un ordonne la lecture, quelqu'un s'exécute pour lire, quelqu'un écoute. « Pouvoirs de la lecture », au pluriel, peut s'entendre également comme faisant signe vers ce que la lecture ou les lecteurs peuvent faire. Je m'intéresse non pas tant à ce que la lecture apporte comme culture, non pas tant aux conséquences profitables que la lecture entraîne (ce qui reste bien entendu d'une importance capitale, notamment si l'on conçoit la lecture comme un projet d'émancipation), mais à l'acte de lecture lui-même, à cet acte comme performance. L'un des pouvoirs du lecteur, c'est par exemple d'interrompre ; et de recommencer - très important - ou d'accélérer. Plus important encore, on peut aussi se livrer corps et âme, si j'ose dire, à des temporalités différentes, voire conflictuelles : anticiper et ralentir en même temps.

Mais quelle que soit notre manière de lire, on revient toujours à la voix intérieure...

Absolument. Il faut savoir qu'il y a toujours de la vocalisation, même quand on lit en silence. Les neurolinguistes parlent de « subvocalisation » ou d'« endophonie ». Les zones du cerveau liées aux cordes vocales s'activent sans aller jusqu'à la vocalisation pleine, rien n'est prononcé. Là aussi, c'est une question de vitesse et de lenteur. Plus on lit vite, moins on (sub)vocalise. Quand on lit en diagonale, la voix intérieure tend à diminuer, seuls certains mots seront (sub)vocalisés ; alors que si on lit lentement on va « phraser » le texte intérieurement, restituer la mélodie de la phrase. Des études montrent que si l'on essaye d'éliminer totalement la (sub)vocalisation, on augmente considérablement les erreurs de lecture.

Vous rapportez dans votre livre une expérience de lecture sur tablette qui vous avez trouvée édifiante.

En voulant surligner une phrase dans un livre électronique - je lis sur tablette surtout quand je suis en voyage -, je me suis aperçu que cette phrase était soulignée en pointillés avec, lorsque je cliquais dessus, une bulle qui me disait que quatre lecteurs avaient noté eux aussi ce passage. S'ouvrait ainsi, tout à coup, un abîme vertigineux où je me retrouvais connecté en réseau avec d'autres lecteurs dont la lecture s'était inscrite dans le texte que je lisais. J'étais choqué, presque vexé... Même si je me disais aussi : c'est la même chose quand on emprunte un ouvrage à la bibliothèque dont quelqu'un a souligné ou annoté certaines pages, ce qui peut être agaçant ou fascinant (lire la lecture de l'autre). Or dans le cas du livre électronique commercialisé la différence, c'est la quantification : derrière cette anodine mise en réseau se trouve un algorithme qui va vous orienter vers des recommandations de lecture.

« On entre dans le texte, on en sort, dans un sempiternel mouvement de va-et-vient entre focalisation et évasion »

Quelle évolution pour la lecture, selon vous, avec ces nouvelles applications comme Speechify, où n'importe quel texte en PDF peut être lu par une voix choisie et à la vitesse souhaitée...

D'une certaine manière, ce genre d'application ne fait que ressusciter et généraliser l'antique figure de l'anagnoste, comme l'imaginait déjà Edison lorsqu'il annonçait que sa découverte du phonographe serait au service de la lecture à haute voix. Certes, Speechify est un anagnoste automatisé et disponible partout, à chaque instant. Mais désormais, les programmes d'intelligence artificielle offrent aussi la possibilité de se faire lire n'importe quel texte par sa propre voix clonée : le « s'entendre parler » qui intéressait Derrida prend dès lors un tout autre sens.

Dans votre postface, vous insistez sur la notion de « lectaire ». Pourquoi ?

Le lectaire - le destinataire de la lecture, dans le rapport triangulé entre voix lisante, texte et auditeur - n'est pas passif. Le terme n'existe pas en français, contrairement au readee anglais, qui désigne par exemple la personne à qui on lit le tarot. Mais le lectaire ne fait pas que subir la lecture passivement. Il écoute, au sens le plus actif du terme : il se concentre, il se distrait, il vagabonde, il interrompt, il reprend, il mémorise, il s'étonne, marmonne, commente intérieurement... Écouter n'est pas une passivité, comme on tend à le croire, mais une activité rythmique : on entre dans le texte, on en sort, dans un sempiternel mouvement de va-et-vient entre focalisation et évasion, avec des degrés divers de proximité ou distance. Michel de Certeau avait déjà attiré l'attention sur ce large spectre de possibilités - je dirais : de pouvoirs - lorsqu'il parlait de la lecture comme braconnage.

Souligner qu'il existe différents modes de « lire » un livre, n'est-ce pas une manière de dédramatiser la lecture et de l'ouvrir à un public pas toujours enclin à une immersion, qu'il considère comme chronophage ?

Je crois que, en tant que lecteurs, nous sommes une multitude. Lire, c'est même peut-être avant tout faire l'expérience de cette multiplicité des voix en soi. Et puisque toutes ces voix portent en elles des manières de lire plus ou moins concentrées ou distraites, je dirais que chacun de nous en tant que lecteur est potentiellement tous les publics à la fois. Cette potentialité, c'est aussi l'un des « pouvoirs » de la lecture.

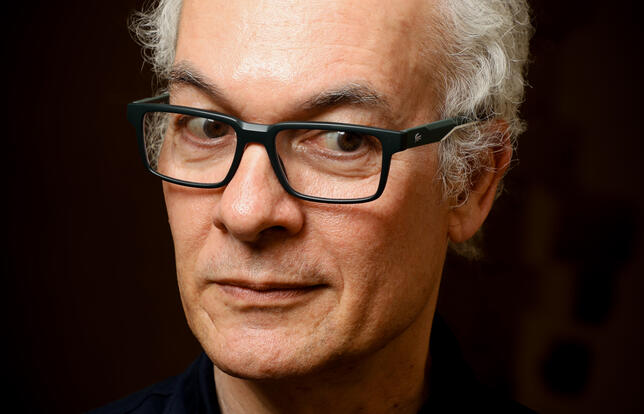

Biographie de Peter Szendy

1966 Naissance à Paris de parents hongrois. 1995 Thèse d'esthétique musicale à l'École des hautes études en sciences sociales. 1994-1996 Suit les séminaires de Jacques Derrida. 2001 Publication d'Écoute. Une histoire de nos oreilles aux éditions de Minuit. 2005 Maître de conférence au département de philosophie de l'université de Paris Nanterre. 2017 Professeur en humanités et littérature comparée à l'université Brown (États-Unis). 2020 Commissaire de l'exposition Le supermarché des images au musée du Jeu de Paume à Paris. 2022 Publication de Pouvoirs de la lecture. De Platon au livre électronique aux éditions La Découverte.